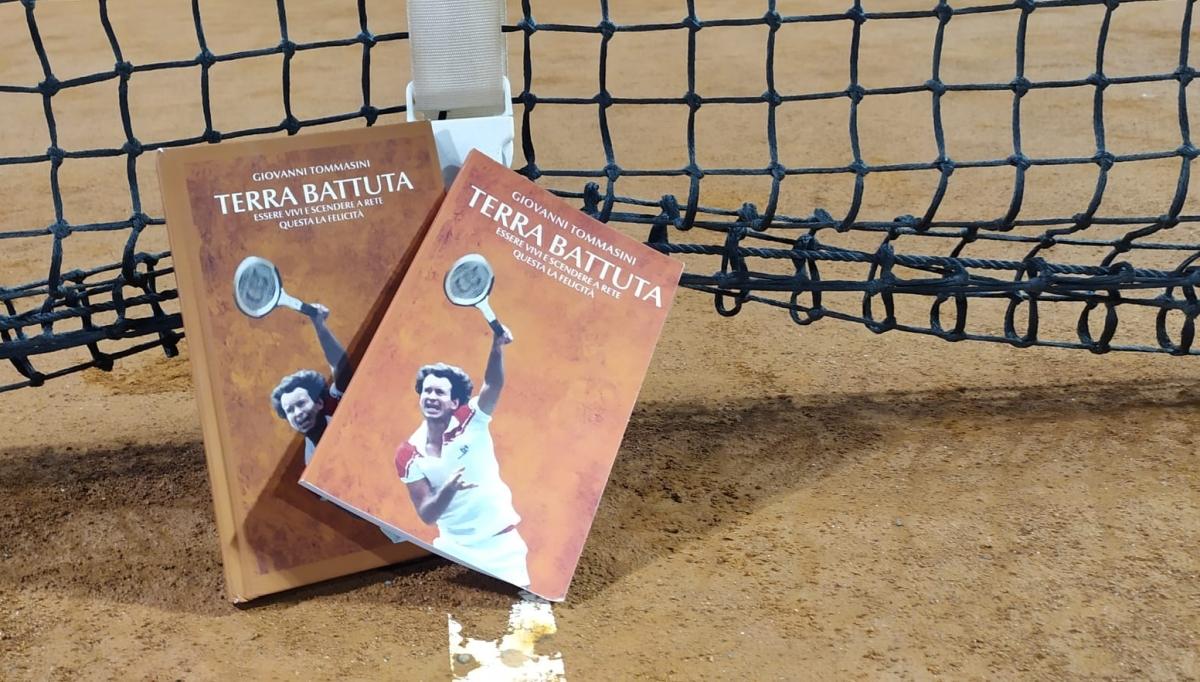

Terra battuta: essere vivi e scendere a rete

Un brano tratto da «Terra battuta», romanzo in cui il tennis viene ad assumere il tono di una allegoria e un inno alla vita: lo sfondo e il pretesto sul quale narrare una storia di vita apparentemente ingiocabile, all'interno della quale cercare, trovare e aprire, quello scrigno in cui sono custoditi i momenti migliori vissuti, alle volte dimenticati, ma sempre in noi. Sogni, miti, passioni, nel ricordo delle imprese degli eroi di questo meraviglioso sport e dei suoi due più mirabili cantori.

Impronte preziose da portare alla consapevolezza, per far risplendere, in tutti noi, quella luce che ha permesso di credere che la vita si può giocare, scendendo a rete, con la voglia di affrontare la realtà che l'Altro ci riproporrà nella risposta al nostro servizio di rimessa in gioco.

____

Faceva caldo, quel 9 giugno del 1984 a Parigi.

I due si incrociarono negli spogliatoio e John salutò Ivan, dopo avere inaspettatamente accettato il suo invito.

“Okay, grazie” aveva farfugliato John, “per oggi va bene così... Ciao, a domani”.

Era il numero uno al mondo. Incontrastato. E per lui, l’allenamento con la sua nemesi era andato anche troppo per le lunghe.

Non aveva mai perso, in quell’anno: il 1984 lo aveva visto coronarsi di trentatré successi consecutivi.

E il giorno dopo era prevista la finale.

Ivan non ne aveva mai vinto ancora nemmeno una. Nessun Grande Slam, e le quattro finali che era riuscito a guadagnarsi, erano state tutte perse.

‘The chicken’, così era soprannominato nel circolo. Il pollo.

“Era il riscaldamento… Non avevamo ancora iniziato ad allenarci!” gli urlò di rimando.

“See you toomorrow, my chicken…” ghignò John da lontano.

“Yes, dear Superbrat” ribatté allora Ivan, scuotendo la testa; non tanto per disappunto, ma perché quell’abbandono non rientrava nelle sue corde. I due si stavano scoprendo, e su una cosa si trovarono subito d’accordo: erano due entità talmente lontane l’una dall’altra che, per l’americano John, esperire il giorno seguente rimaneva un perenne e totale mistero.

John McEnroe: incontentabile, perfezionista, isterico. Non si poteva allenare il suo tennis perché costantemente in divenire, in perenne creazione.

La sua arte, la sua visione del competere, che si riduceva in una sfida unicamente con se stesso, non andava a migliorare stando ore e ore sulla terra battuta per ridurre ogni movimento ad un mero meccanismo di fabbrica: lui forgiava il gioco, non lo replicava. Il campo da tennis era un palcoscenico sul quale esprimere l’irripetibile.

E per quel giorno, la vigilia della finale al Roland Garros – unico degli Slam mai vinti – andava bene così. Anzi, era stato un allenamento oltre le sue esigenze e duro, contro il muro ceco.

Ivan Lendl, il replicante di Praga.

Ma John poteva accettare qualche scambio, senza arbitro o pubblico da sistemare; tutto era più giocabile senza l’ansia di soffrire il caos attorno a sé. Come se il suo disegno dovesse essere rispettato e accompagnato da tutto ciò che gli stava attorno: e arbitro e pubblico non erano inclusi in quella scena, assieme a lui.

In quel fine allenamento di fine primavera, si stavano incrociando due parabole sportive opposte: una all’inizio della sua discesa – John – e l’altra, inesorabilmente, sulla rampa di lancio.

Due mondi opposti ma complementari, come le facce del piatto corde; due modi di vivere e di esprimersi agli antipodi. Uno era jazz, l’improvvisazione pura, frutto di una classe cristallina, che conosceva ogni segreto del tennis ma non sapeva cosa farsene: era diventato lui stesso il tennis, il suo, irripetibile.

[...]

Entrambi coinvolti nello stesso spasmo, nell’incontro con le corde delle racchette. Sensazione iniziatica: ogni colpo un istante per rilanciare la sfida oltre quella maledetta metà, per rimanere vivi, all’interno di quel disegno delineato dalle righe bianche. Non erano ammesse sbavature, ritirate o fughe in avanti.

Era un equilibrio instabile, da trovare nel riconoscimento dell’avversario e del suo modo di manifestare il suo modo di vivere il tennis, nell’espressione della sua vita.

Perché John trasmetteva la voglia e la possibilità di cambiare il corso degli eventi artisticamente, con una invenzione frutto di una sana follia...

Ivan, dal canto suo, gli eventi preferiva cristallizzarli nella perpetuarsi del gesto sempre più preciso e infallibile, e voleva vincere anestetizzando la vitalità altrui; il suo progetto pareva essere quello di catturare l’avversario e imprigionarlo nella ragnatela ipnotica di una ripetizione infinita, infallibile.

John, invece, voleva vincere cancellando l’altro nell’espressione di una unicità mai più replicabile.

Come se avesse voluto dire: “Su questo campo esisto solo io. Il mio gioco è inarrivabile, mentre tu puoi pure andare a fare una doccia e cambiare mestiere”.

Li sognavo, ed ero con altri visionari, su quei campi... abbandonato a me stesso.

Ma ci sono abbandoni. E ci sono abbandoni.

Mio padre mi aveva abbandonato in un tempo e in uno spazio che avrebbe rappresentato la mia forza. In mezzo al paradiso. In compagnia di John.

Quel servizio in slice valeva come un biglietto da visita, nel quale era scritto: ‘Vedi tu se hai voglia di continuare, non c’è posto per te oggi. Ci sono io sul campo, perché il mio è un altro sport. Voi siete la cornice, la tela, il pennello il mio braccio... e la tavolozza dei colori è qui, sul piatto corde della mia racchetta”.

Non è una questione di punteggio, ragazzi. Si ricorda il gesto, lo sguardo e l’intenzione; l’approccio e lo sviluppo di un dialogo che inizia con l’irripetibile.

___

tratto da TERRA BATTUTA: Essere vivi e scendere a rete. Questa la felicità.

di Giovanni Tommasini

https://giovannitommasiniscrittore.blogspot.com/p/mi-presento.html